Jules César, fils de Vénus et fondateur de l'empire romain, a été élevé après sa mort tragique au statut de dieu de l'empire : Divus Julius. Son culte disparaît quand le christianisme surgit. Jésus Christ, fils de Dieu et auteur du christianisme, paraît subitement au deuxième siècle avec son culte. Aucun historien ne fait état de son existence, qui reste à ce jour douteuse, avant cette période.

Une figure historique sans culte, un culte sans figure historique, une asymétrie complémentaire frappante.

Jésus serait-il la forme sous laquelle l'histoire nous a transmis Divus Julius ?

L'Évangile se rapporterait-il à la vie de César comme les églises chrétiennes aux anciens temples sur les fondements desquels elles ont été bâties ?

Les erreurs des copistes et l'évolution de l'iconographie sont détectés et visualisés ; l'Évangile se révèle être l'histoire de la guerre civile romaine, une mutation des Historiae d'Asinius Pollion.

La question traitée est la suivante :

Jésus est-il Divus Julius ? (Jésus est-il Divus Julius, le César déifié, tel que la tradition nous l'a transmis ?)

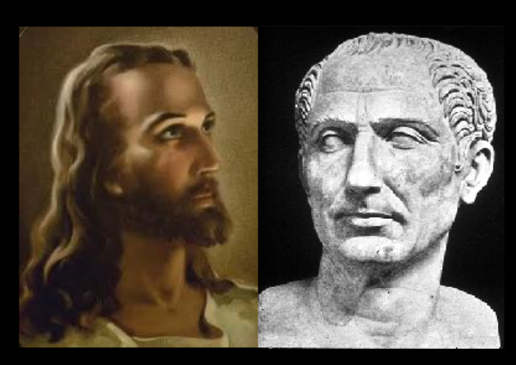

A - Les images que l'iconographie de César nous présente ne recouvrent pas l'image que nous nous faisons de lui.

Dans notre tête Jules César est un guerrier et un dictateur. Sur ses représentations authentiques cependant (statues et monnaies) on voit surtout apparaître l'aspect de la clémence, la proverbiale clementia Caesaris. Surtout la tête de statue conservée au Musée Torlonia présente étonnamment les traits et l'expression de Jésus dans une pietà. Même la couronne qu'il porte, le plus souvent la couronne de chêne du Soter, correspond par sa forme et sa signification à la couronne d'épines du Sauveur.

B - La vie de Jésus suit d'une façon frappante le fil de celle de César.

Tous les deux commencent leur carrière dans un pays du nord : César en Gaule, Jésus en Galilée; ils ont tous les deux un fleuve fatal à traverser : le Rubicon et le Jourdain ; tous les deux entrent immédiatement après dans une ville : à Corfinium et à Capharnaum ; César trouve Corfinium occupée par un pompéien, Jésus trouve à Capharnaum un possédé d'un esprit immonde. On reconnait des parallèles tout aussi bien dans la structure que dans les noms : Gallia = Galilaia ; Corfinium = Cafarnaum ; occupé = possédé (les deux se disent en latin par le même mot : obsessus). Si on poursuit la comparaison on voit que les parallèles restent constants (à la prochaine occupation, voire au prochain siège, on retrouve le prochain possédé, etc.).

C - Les personnages de l'histoire de César et leurs pendants dans celle de Jésus se correspondent, structurellement et dans leurs noms - Il en va de même des lieux.

Jules César et Jésus-Christ

Les personnages et leurs acteurs

César : Jésus

Pompée : (Jean) le Baptiste

Antoine : Simon

Lepidus : Pierre

(Decimus) Junius (Brutus) : Judas

(Marcus Junius) Brutus : Barabbas

Octavien (Auguste) : Jean (le disciple)

Nicomèdes : Nicodème

Cléopâtre : la Madeleine

Longinus : Longin

Lepidus : Pilate

(Julia, veuve de) Marius : Marie

Le sénat : le synèdre

Gaule : Galilée

Rubicon : Jordanie

Corfinium : Capharnaum

Rome : Jérusalem

Itali/Ionie : Judée

On reconnaît que les personnages et les lieux ont sur les deux tableaux la même fonction :

- Pompeius tient politiquement à baptême César et entre ensuite en concurrence avec lui - il en va de même entre le Baptiste et Jésus ;

- Antoine et Lepidus deviennent les successeurs de César, l'un comme flamen Divi Iulii, le grand prêtre du César déifié, l'autre comme pontifex maximus - il en va de même pour Simon et Pierre par rapport à Jésus (lesquels finissent par se fondre en une seule personne : Simon Pierre) ;

- Decimus Junius Brutus est le traître de César - comme Judas l'est de Jésus ;

- l'autre Brutus est l'assassin de César - et Barabbas est un assassin ;

- Octavien est le jeune César, son fils adoptif posthume - Jean est adopté sous la croix ;

- à Nicomèdes de Bithynie on attribuait des rencontres nocturnes avec César - comme à Nicodème de Béthanie avec Jésus ;

- Cléopâtre a un rapport particulier avec César - comme la Madeleine avec Jésus ;

- Julia, veuve de Marius et tante de César a auprès de celui-ci la même fonction que la première Marie auprès de Jésus ;

- le sénat est l'ennemi de César - comme le sanhédrin est le satan de Jésus ;

- la Gaule est le pays du nord d'où César arrive au commencement de la guerre civile - on retrouve Jésus en Galilée, au nord également, au début de son activité publique ;

- Corfinium est la première ville que prend César - Cafarnaum est la première ville dans laquelle entre Jésus ;

- Rome est la capitale, où César d'abord triomphe pour y être ensuite assassiné - Jérusalem est le pendant pour Jésus, il y a d'abord sa fête des rameaux et ensuite sa passion.

- On constate aussi que les noms correspondent de manière frappante dans l'écriture et/ou phonétiquement, comme par exemple Gallia et Galilaia, Corfinium et Cafarnaum, (Julia) Mària et Marìa, Nikomedes (de Bithynia) et Nikodemus (de Bethania), etc., pour d'autres la ressemblance est plus ou moins voilée, et cependant presque toujours reconnaissable : Junius (Brutus) et Judas, Brutus et Barabbas, sénat et satan, etc., ou encore ROMA et HieROsolyMA, Antonius et Simona (lecture spéculaire, de droite à gauche, comme de l'araméen), etc.

D - Tous les bons mots de César se retrouvent dans l'Évangile à l'endroit structurellement correspondant.

Le plus souvent mot à mot, parfois avec de légères méprises :

- « Ceux qui ne sont d'aucun côté sont de mon côté » on le retrouve comme « Qui n'est pas contre nous est avec nous » ;

- « Je ne suis pas Roi, je suis César » comme « Nous n'avons d'autre roi que César » ;

- « La meilleure mort est la mort subite » comme « Ce que tu dois faire (c'est à dire me conduire à la mort), fais-le vite » ;

- « Les aurais-je sauvés pour qu'ils me conduisent à la perdition ? » comme « Il a sauvé les autres et ne sait se sauver lui-même ».

Seulement dans deux cas les modifications, tout en restant minimes, changent le sens :

- « Alea iacta est(o) », le dé est (soit) jeté, devient « en jetant (les filets), car ils étaient pêcheurs » (confusion du lat. alea, dé, avec le gr. (h)aleeis, pêcheurs) - la pêche miraculeuse ;

- « veni vidi vici », je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu, comme « je suis venu, je me suis lavé et j'ai vu » (confusion de enikisa, j'ai vaincu, et enipsa, je me suis lavé) - la guérison d'un aveugle !

Quelle suite dans les idées ! Les victoires miraculeuses de César deviennent les victorieux miracles de Jésus.

Selon le même procédé les confrontations de César avec les divers Caecilii, Claudii et Metelli se transforment en guérisons d'aveugles (lat. caecilius = aveugle), boîteux (lat. claudius = claudicant) et mutilé (comme si metellus venait de mutilus).

On ne peut que penser à des altérations cumulées au cours des copies successives écrites à la main tout au long des siècles : l'Évangile serait donc issu du récit de la guerre civile romaine, d'abord par la somme des erreurs des copistes, et ensuite par une rédaction « logique » finale du texte.

Ce diagnostic est confirmé par d'autres observations, par exemple la suivante :

E - La liturgie Pascale ne suit pas le récit évangélique mais le rituel des funérailles de César.

(Comme l'a montré Ethelbert Stauffer, cf. Jerusalem und Rom im Zeitalter Jesu Christi, Berne 1957, p. 21.)

En particulier ce qui manque dans le récit évangélique de la passion c'est le feu, qui joue jusqu'à nos jours un rôle central dans la vigile de Pâques, comme jadis dans la crémation de César. Mais la disparition du feu dans l'évangile a laissé des traces : la PYRA est devenue la MYRA, le bûcher s'est changé en myrrhe (qui est donnée à Jésus, mélangée au vin et au vinaigre).

Conséquemment le tropée, cette croix de victoire sur laquelle auraient dû être fixée la cuirasse et les armes du Vercingétorix vaincu et où au contraire le génie d'Antoine avait fait suspendre et montrer au peuple le simulacre en cire du corps martyrisé de César dévoilé de sa toge ensanglantée, est vu comme une croix, à laquelle Jésus est lui-même cloué, tandis que la correspondance de la date de la mort - ides de mars et 15 nizan, respectivement - nous donne une confirmation chronologique ultérieure.

Conclusion - Quoi que l'on compare, on retrouve constamment les mêmes structures et séquences, les différences se réduisent à de minuscules confusions de lettres. Ce qui change c'est la perception.

Toutes ces coïncidences (dans le livre paru en allemand on trouve un synoptique complet des biographies de César comparées à l'Évangile de Marc, dans les conférences que je suis amené à donner sont illustrées quelques perles parmi les méprises et mutations les plus frappantes ou cocasses ; l'iconographie examinée montre que les traits et motifs les plus typiques de Jésus - comme l'expression du visage (pietà), la couronne d'épines, les cheveux longs, la barbe, l'habit, la crosse, l'auréole, la croix dans toutes ses variations, la résurrection, la montée au ciel, etc. - ont déjà pris forme dans les monnaies frappées par ou pour César et sont développés ultérieurement (dans celles d'Antoine et d'Octavien Auguste), toutes ces concomitances donc, ne peuvent pas être attribuées au seul hasard et exigent une explication. La plus plausible est la suivante :

Le culte de Jésus est le culte du Divus Julius tel qu'il s'est formé et transformé au cours des siècles dans les colonies des vétérans déduites dans la partie orientale de l'Empire.

C'est dans cette région que la compénétration des langues, le latin des colonies romaines cédant progressivement par le contact du grec du milieu ambiant (et avec le substrat araméen surgissant occasionnellement ça et là) fournit l'humus approprié à tous ces malentendus.

Le renversement politique qui se produisit avec Vespasien et Titus après la guerre de Judée et la nécessité qui en résulta d'intégrer les juifs dans l'empire, porta à développer un culte et des textes à l'usage des Juifs : Divus Julius devint le messie que ceux-ci avaient attendu. Les citations de la Bible judaïque qu'on y rajouta et qui remplacèrent celles des auteurs classiques, aida à faire paraître comme une histoire juive la plus romaine des histoires.

Conclusion - L'Évangile originaire n'est donc rien d'autre que les Historiae d'Asinius Pollion, qui se révèlent être non seulement la base pour les œuvres des historiens qui ont écrit après lui (en particulier Appien et Plutarque) mais aussi la forme première du texte liturgique utilisé dans le culte du Divus Julius pratiqué dans ses temples, les caesarea, disséminés dans tout l'empire. Cette version populaire ancrée dans la vie quotidienne et religieuse des peuples, transformée dans le culte et déformée dans le processus de tradition et de traduction - traduttore traditore - est devenue notre évangile, en premier lieu celui de Marc. Ce que l'Eglise avait toujours dit, à savoir que l'évangile de Marc avait été écrit à Rome, en latin, 12 ans après le départ du seigneur, est confirmé d'une manière éclatante.

Conséquences - La querelle séculaire, à savoir si l'évangile est un texte d'histoire ou de la littérature, un texte transmis ou rédigé, est ramenée à une base objective et vérifiable, et se conclut de ce fait.

La question de savoir si Jésus est une figure historique ou non, est résolue : Jésus est Divus Julius tel que l'histoire nous l'a transmis.

Préface à Jesus was Caesar

La lecture du livre de Francesco Carotta m'a fasciné comme l'aurait fait un roman qui conduit pas à pas l'esprit du lecteur vers la solution d'une obscure intrigue. J'ai ressenti cet acheminement comme un souffle libérateur et hilarant qui balayait progressivement préjudices et idées reçues. Mais si cette poussée vers mon illumination réussissait, par delà même la contribution des présupposés méthodologiques de l'auteur concernant la philologie, la psychologie sociale, l'ethnologie et la connexion de l'histoire politique avec la théologie, c'était parce que celui-ci avait eu l'audace d'attaquer les mots mêmes des évangiles pour jalonner leur envers : non pas simplement leur histoire mais surtout la dynamique irrésistible de leur dislocation.

Non pas que Saussure ne m'avait pas préparé, en théorie, à ce choc : ce linguiste, qui avait beaucoup travaillé sur les anagrammes et qui avait bien préconisé ce qui peut arriver à une tradition lors de sa transmission, écrit dans une de ses notes :

« Imaginer qu'une légende commence par un sens, a eu depuis sa première origine le sens qu'elle a, ou plutôt imaginer qu'elle n'a pas pu avoir un sens absolument quelconque, est une opération qui me dépasse ».

C'est le contraire de ce que les savants ont fait des textes issus des traditions orales, en superposant à la logique et économie des productions orales leur vision identitaire de l'édition des textes écrits. C'est le cas de la tradition orale homérique, où les variations, toutes naturelles dans chaque récitation orale de chaque aède, sont ramenées à un seul texte invariable, supposé authentique. C'est le cas aussi, d'après l'hypothèse de travail du livre, d'un texte hellénistique provenant d'une certaine tradition manuscrite, comme l'Évangile de Marc, dont l'origine latine ne pourrait pas concorder avec la conception d'un texte transmis une fois pour toutes par la divinité. En fait, philologie et théologie trouvent ici leurs limites et leur point de départ communs : la vérité du sens, qu'il soit de l'ordre de la mythologie ou de la révélation religieuse, ne peut être garantie que dans l'univers clos d'une écriture surveillée. Scripta manent...

La présentation de M. Carotta a l'avantage de reconnaître l'importance majeure des dislocations et glissements d'une forme à l'autre et d'un sens à l'autre lors de la transmission d'un texte ancien, oral ou écrit. La faille entrouverte par les défaillances techniques des moyens de transmission orale ont permis par exemple aux cours princières de l'Ionie du huitième siècle av. J.C. de s'approprier l'antique poésie orale mycénienne pour en faire ces poèmes homériques qui glorifient les ancêtres des princes et même la colonisation de l'Ionie ; les défaillances dans la transmission des textes manuscrits auraient permis à certains groupes dominants à l'Orient au temps de l'Imperium Romanum de faire du culte de César une religion judaïsante et hellénisante.

Or, M. Carotta démontre que ce processus ne peut avoir lieu que sur un fond de jeu de mots, de lapsus et de malentendus mélangés. C'est le même processus qui crée les argots de groupes sociaux particuliers, mais aussi nos propres idiolectes et qui, plus largement, fait évoluer les langues au cours du temps. De ce point de vue, l'étymologie (qui signifie l'« origine véritable ») n'est que la recherche des fautes, conscientes ou inconscientes, des locuteurs qui ont altéré en premier lieu la forme et/ou le sens des mots. On peut se demander à partir de ce livre s'il ne serait pas plus intéressant, au lieu d'aller à rebours, vers une origine quelconque des mots, d'illustrer les processus de leurs déformation et refonte opérés par les locuteurs encore et encore dans le temps qui court.

Et en tout état de cause, le livre de M. Carotta, s'il se présente comme une recherche des « vrais » Évangiles, il produit à nos yeux une série de jeux de mots et malentendus géniteurs d'un texte autre, d'un texte d'une origine quelconque (par rapport à l'output). Ce dernier est issu, bien entendu, d'une « fausse » conviction, qui, en démolissant ses appuis philologiques, annule son essence théologique ; or, on constate, d'après les reconstitutions de l'auteur, que même là (et surtout là ?), où comme chez Marc, il peut s'agir du passage d'une langue à une autre et non seulement d'une époque à l'autre, les voies empruntées par les auteurs et copistes restent celles de l'évolution de tout parler ; que la vie de la langue orale se faufile entre les mots du texte pour leur fournir un sens et une interrogation tout neufs à poser aux exégètes.

Fotis Kavoukopoulos

Essai - La coïncidence entre Brutus et Judas

Une bombe sous le christianisme

de Thomas von der Dunk

Vrij Nederland (Pays-Bas Libres) - 6 avril 2002 - numero 14 de Republiek der Letteren (la République des Lettres) - S.66 - 69

Les semaines passées étaient sous le signe du récit de Pâques. Mais est-ce que la passion du Christ fut vraiment celle du fils de Dieu ?

Jésus fut-il peut-être le même que Jules César ? Francesco Carotta le rend plausible.

Il y a une série de thèmes lourdement hypothéqués qui concernent l'antiquité, sur lesquels historiens et profanes passionnés s'empoignent depuis toujours : la Troie d'Homère, la localisation d'Itaque, le linéaire A de Crète, l'existence de l'Atlantide et l'origine des Étrusques. Et : l'historicité de Jésus Christ. Quand on aborde ces sujets, les érudits se retranchent chacun dans ses propres lignes de défense, d'où plus aucun vrai contact avec l'autre camp n'est possible. En pariant sur une certaine conception, d'entières réputations scientifiques se sont ruinées.

War Jesus Caesar ? Jésus fut-il effectivement le même que Jules César ? Derrière ce titre déconcertant et provocant se cache une étude élaborée et richement documentée du philosophe et linguiste italien Francesco Carotta. Si ce livre ne devait contenir qu'un seul petit noyeau de vérité, il place une bombe sous le christianisme bimillénaire.

En laissant de côté les vrais croyants qui prennent la parole de l'évangile pour absolue, depuis qu' Ernest Renan en 1862 dans sa Vie de Jésus mit publiquement en doute la divinité du Christ, il reste aux philologues, historiens et théologues suffisamment de matériel de discussion pour continuer à être fondamentalement en désaccord les uns avec les autres. Mais s'il arrive un outsider avec une théorie apparemment encore plus farfelue, alors tous les savants qui n'ont pas eu eux-mêmes cette idée-là, serrent les rangs, c'est humain. Car, si cela est vrai, alors des dizaines d'années de leur travail s'en vont dans la corbeille à papier.

Jésus Christ était-il Jules César ? J.C. = J.C. ?

En précisant l'orientation de l'exposé de Carotta plus que le titre ne le fait : est-ce que le christianisme ne fut qu'une forme muée, une copie mal entendue et erronée du culte du Divus Julius, du Jules César déifié après sa mort ? Le récit de la passion se refait-il à une version estropiée de la biographie de César sur les derniers jours du dictateur et Pontifex Maximus, grand pontife de Rome, connu par sa clémence et célébré comme le bienfaiteur du peuple ? Ça peut paraître complètement fou. Et cependant Carotta présente de nombreuses preuves de la thèse qu'il avance. Et même si toutes ne peuvent pas convaincre directement et beaucoup de ses assertions font surgir d'autres questions, il est somme toute en mesure de rendre plausible qu'il en a été ainsi, et qu'ainsi cela s'est déroulé. Plus loin on ne peut pas aller à ce stade. Une thèse révolutionnaire mérite d'être vérifiée par des examens approfondis.

La démonstration de Carotta s'appuie par ailleurs largement sur une argumentation philologique, sur laquelle un jugement équilibré n'est possible qu'à des spécialistes connaissant le latin, le grec, le syrien et l'araméen. Son examen est fourré de comparaisons entre citations tirées des quatre évangiles et des descriptions contemporaines de la vie de César. Le noyau en étant qu'il s'agit de compréhensibles fautes de traduction et transcription, d'erreurs logiques et d'interprétation dues aux copistes, aux évangélistes et à ceux qui les ont précédé. Dans la supposition de Carotta ceux-ci ne dominaient pas au même degré toutes les langues concernées. C'est pourquoi ils avaient la tendance à confondre un mot d'une langue étrangère qui leur était peu connu avec un autre mieux connu dans la même langue, ou même avec un mot semblable dans leur propre langue. Des faits concrets pouvaient ainsi facilement être pris au sens métaphorique, et vice-versa.

De plus on écrivait en ce temps là sans ponctuation et tout en majuscules, en différents alphabets, sans espacement, avec abréviations et sans accents, tandis que l'orthographe et la direction de lecture variaient. Autant d'occasions pour d'ultérieures erreurs. C'est ainsi qu'il pouvait se passer facilement que des noms romains qui expriment en même temps des propriétés, pouvaient être pris pour les propriétés elles mêmes, dès que la mémoire des personnages historiques sous-tendus était perdue. Pensons à une phrase de l'époque actuelle prise d'un journal, telle que « een blik in de politieke keuken van premier Kok op het Catshuis », « un regard dans la cuisine politique du premier (ministre) Kok au Catshuis ». Dans cent ans un étranger qui ne connaîtrait que mal le français et le néerlandais, en confondant politique et politesse, et prenant « Kok » littéralement pour un « cuisinier », pourra comprendre cette même phrase comme « un aperçu de la cuisine raffinée du chef du Catshuis ». (Et peut-être qu'avec le temps cela deviendra vraiment une activité relaxante).

Tout historien à qui il est arrivé d'avoir à déchiffrer des gribouillis presque illisibles écrits dans une langue étrangère et trouvés dans des archives, sait comme il est facile de se tromper - et ceux qui écrivirent les évangiles n'étaient certainement pas des historiens de formation. Or il se trouve que parmi les personnes que César eu d'abord à combattre et qui furent par la suite guéries de leurs erreurs politiques, il y en ait eu plusieurs qui portaient de tels noms ambigus. Metellus, Claudius, Caecilius- le manchot (mutilé), le boiteux (claudicant), l'aveugle (le frappé de cécité) : voilà les nombreux infirmes, qu'après quelques métamorphoses furent guéris (physiquement) par Jésus.

Ce que Carotta fait valoir en outre dans le domaine de l'histoire de la culture, est tout aussi remarquable. Beaucoup est basé sur une évidence circonstancielle, mais cela a un tel volume que ça ne peut pas être mis au compte du pur hasard. Ainsi par exemple les symbolismes utilisés sont strictement apparentés. Et il y a une longue chaîne de noms de lieux et de personnes très proches les uns des autres, qui jouent le même rôle tout aussi bien chez César que chez le Christ. Leur vie et leur mort présentent une longue série de parallèles, y compris la trahison de la part d'un disciple (Judas comme nouveau Brutus), où les vicissitudes du Christ peuvent être interprétées comme la traduction symbolique et dépoliticisée de celles de César.

L'exposition de Carotta exige en tout cas une critique sérieuse et une éventuelle réfutation. On pourrait par exemple contrôler s'il ne met pas sciemment de côté les aspects qui n'arrangent pas son interprétation, une tendance notoire des « outsiders » qui cherchent à arrondir leur « solution » de vieilles énigmes. En aucun cas cependant son travail ne peut être écarté comme si c'était l'œuvre d'un rêveur, d'un nouveau Erich von Däniken. Pour cela il est beaucoup trop basé sur des études approfondies dans divers domaines spécialisés, y compris celui linguistique. Chez Carotta les dieux ne sont pas des cosmonautes, mais tout simplement le Messie que la chrétienté adore depuis deux mille ans, n'est pas un quelconque juif de Palestine, mais le clone bâtard d'un romain tout puissant. Au Vatican et à Staphorst [NB : Staphorst, fief des protestants hollandais] ils se sont seulement choisi la fausse figure du Sauveur - c'est-à-dire une fictive.

Ce qui est relevant, c'est que la vie de César nous est connue dans les détails, mais qu'il n'y a pas de miracle. Tandis que pour le Christ c'est exactement le contraire. Pour Carotta une raison pour assumer qu'il s'agit là de deux moitiés spéculaires d'une seule biographie. Jésus, en effet, n'est nommé dans aucune source historique antérieure aux évangiles. L'évangile le plus ancien, celui de Marc, on le date généralement peu après l'année 70. Sa version canonique est écrite en grec, cependant de nombreux latinismes ont fait penser qu'il ait été traduit du latin. Un hasard ?

Il est en outre indubitable que le culte du dieu Julius était très populaire, dans l'orient de l'empire particulièrement, surtout auprès de ses soldats et de leurs descendants. De ce culte, à partir du troisième quart du premier siècle, on n'a plus de nouvelles, sans que sa disparition ne soit remarquée par les historiographes de l'époque. C'est juste à ce moment-là que dans les sources, une nouvelle secte fait subitement son apparition. Initialement elle ne fut pas appelée christiani mais chrestiani (ainsi Tacitus) - Christos signifie en grec « l'Oint », Chrêstos « le Bon » - une épithète attribuée officiellement au dieu César et inscrite sur les piédestaux de ses statues cultuelles. Un hasard ? Une confusion d'écriture ou une symbiose est vite arrivée quand en Palestine d'autres idées dérivées du judaïsme et concernant un Messie se mêlent à la religion du Divus Julius importée de Rome.

Tout aussi bien les romains que les juifs, écrivaient traditionnellement sur des rouleaux. César introduisit - comme innovation technologique teintée d'idéologie - le codex, beaucoup plus pratique constitué de feuilles de papyrus reliées, mais la tradition des rouleaux survécut encore longtemps. On sait que les évangiles, contrairement à une tradition juive invétérée, furent écrits directement sur codex, sur livre. Le livre devint ainsi rapidement le symbole même du christianisme : le même choix idéologique ou un hasard ?

Divus Julius, sorte d'anti-dieu impérial, était populaire surtout parmi ceux qui se refusaient expressément à rendre les honneurs divins dus à l'empereur au pouvoir à ce moment-là - ce qui valut aussi pour le chrétiens. Un hasard ? Beaucoup de lieux de culte du Divus Julius dans les villes fondées par César ou en son nom, sont subitement transformés en églises du Sauveur, et les temples de Vénus dans les même villes dans les premières églises de la Vierge : un hasard ? César se considérait fils de Vénus, et quand lui-même fut fait dieu, Vénus devint par là-même mère de dieu. Une spéculation ? Certainement, cependant faute de sources abondantes, sans spéculation - pourvu naturellement qu'elles soient fondées sur des argumentations sensées - un historien de l'antiquité ne saurait guère avancer.

En prenant Marc comme point de départ, l'auteur parvient en effet directement à un nombre impressionnant de conclusions concernant le récit de la passion. Les trois autres évangélistes jouent un rôle sensiblement moins important puisque leurs textes - et là-dessus presque tout le monde est d'accord - sont plus récents et donc considérés moins authentiques. Marc avait reporté seulement ce qu'il avait entendu dire au fur et à mesure, avec toutes les contradictions et imprécisions qui en suivaient. Avec Matthieu et Luc, on peut par contre parler d'une œuvre de rédaction, de complément et d'interprétation, et pour Jean, cela vaut encore plus. Jean est incontestablement considéré le plus jeune des quatre. Il se distingue surtout comme propagandiste et romancier, qui par amour de l'effet veut rendre l'histoire plus belle, sensationnelle et logique de ce qu'elle est.

Carotta n'y va pas par quatre chemins : la crucifixion n'en était pas une. Dans Marc, on ne peut lire cela nulle part de manière explicite - voilà la conclusion de l'étude soignée du texte grec qui nous a été transmis. L'auteur fait justement valoir que nous avons la tendance à voir ce que nous savons, et non à savoir ce que nous voyons. Ce qui signifie : la représentation des choses qui nous est familière concernant des événements particuliers, nous induit inconsciemment à la reconnaître automatiquement dans une description de ces mêmes événements, c'est-à-dire qu'en lisant nous mettons dans les textes plus que ce qu'ils ne contiennent. Dans notre cas - le mot grec stauroô que Marc utilise, que l'on traduit avec « crucifier », signifie, fait remarquer Carotta, littéralement quelque chose de complètement différent : disposer des poteaux et des lattes. Naturellement, en suivant une tradition préconçue, on peut avec beaucoup de bonne volonté prendre cela comme une description de la « crucifixion », mais ce n'est pas obligatoire. Le mot grec utilisé ici, compte tenu de l'ensemble de la situation, semble plutôt indiquer l'empilement du bois autour d'un mort - pour un bûcher.

Avant que quelqu'un ne pense que Carotta fasse brûler vivant Jésus, disons tout de suite que d'après l'auteur « Jésus » à ce moment-là était déjà mort depuis longtemps. Ce qui frappe chez Marc, c'est que Jésus ne dit plus un seul mot depuis sa capture sur le Gethsémani le 15 du mois de nizan. Bien sûr, chez Jean, de grands monologues s'ensuivent jusque sur la croix, mais rien de cela selon le premier évangéliste. Devant les scribes juifs, Jésus, connu par son éloquence - « au commencement était la parole » - ne répond plus rien, quelle que soit la question, sauf un insignifiant « c'est toi qui le dit ». L'audace conclusion de Carotta : à ce moment-là « Jésus » n'était déjà plus en vie - et précisément depuis le moment de sa « capture ».

La scène dans le Gethsémani, accompagnée comme par hasard par une passe d'armes et des blessures, correspondrait à l'assassinat de César le 15 (!) mars de l'année 44 av. J.-C. Et ce qui suit dans les évangiles serait une reproduction du procès posthume (!) avec subséquente crémation du corps, comme amplement décrit par Appien, Suètone et Dion Cassius. Les scribes sont là les sénateurs : patres conscripti, comme il était écrit en latin. La source d'un ultérieur malentendu ? Chez Marc, il n'est par la suite plus question nulle part que Jésus marche par lui-même sur ses propres jambes. Il est toujours « mené », « conduit », et finalement « porté » sur le Golgotha. Cela peut se faire en principe, comme partie d'une certaine cérémonie, tout aussi bien avec un mort.

Remarquable dans ce contexte : sur la fin, le corps de César est porté sur le Capitol. Capitolium signifie en latin classique « lieu du crâne » - exactement comme Golgotha. On sait que parmi les éléments qui frappèrent le plus pendant la crémation publique de César, il y eut une grande croix (tropée), qui était placée auprès de la civière et sur laquelle était fixée une figure en cire du César divinisé. En même temps, conformément à la coutume romaine, un acteur - portant un masque du défunt devant la face - prononça au nom du défunt quelques phrases significatives. Nous avons ici les premiers « antécédents » des derniers mots de Jésus sur la croix.

Comment est-il possible qu'une histoire qui se déroule à Rome puisse être transférée si facilement en Palestine ? Cela est dû au fait que dans le récit romain de la dernière période de la vie de César, les lieux et les personnes sont presque toujours exprimés en termes généraux : non pas Rome, mais « la ville », non pas César, mais « le sauveur », le « grand prêtre », « Lui », ou encore - « le fils de Dieu ». « Synédrion », comme on appelle le collège des scribes, était un terme grec habituellement utilisé pour indiquer le sénat romain. Et les romains étaient partout.

Les seuls qui sont expressément nommés, ce sont les juifs : eux en effet étaient présents à Rome aussi. Mais dans un rôle tout à fait différent de celui qu'ils ont dans le Nouveau Testament. Les couleurs sombres dans lesquelles ils sont peints dans ce dernier sont dus à Paul, qui, on le sait, a donné pratiquement sa forme au christianisme. Derrière Paul aussi, se cache d'après Carotta un personnage historique, et sa thèse détaillée et bien étayée à ce propos n'en est pas moins sensationnelle. Qui veut savoir ce qu'il en est exactement, doit lire l'essai de Carotta.

Jésus Christ, une copie de Jules César ?

Les Évangiles, une copie du culte de l’Empereur Dieu ?

Écrire commentaire